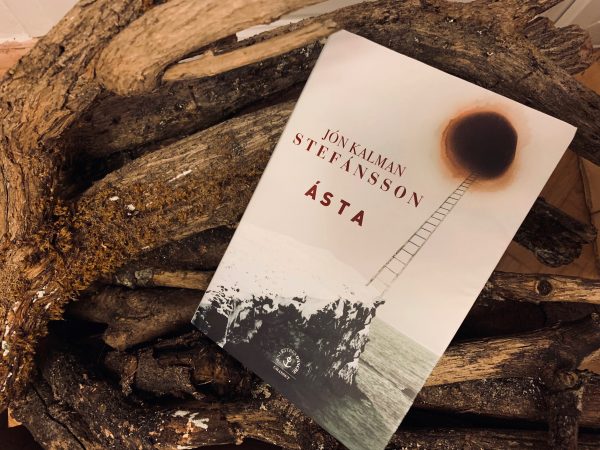

C’était la première fois que je lisais du Jón Kalman Stefánsson et le moins qu’on puisse dire, c’est que la lecture d’Asta a été pour le moins déroutante. Ce sont donc des impressions bien mitigées que je partage aujourd’hui sur ce roman islandais. Parfois, un livre peut être excellent sur un grand nombre d’aspects et pourtant … la magie n’opère pas, ou seulement en demi-teinte.

Je vous explique pourquoi …

Pourquoi ce livre ?

J’ai lu Asta car le livre faisait partie de la sélection du jury de novembre du Grand Prix des Lectrices Elle. C’est dans ce cadre que j’ai donc découvert cet auteur et son univers. Merci au Grand Prix des Lectrices de m’avoir invitée à ce voyage.

Ca raconte quoi ?

Un homme au soir de sa vie tombe d’une échelle et se remémore sa vie en flash-backs. Les regrets, les remords, sa jeunesse, sa famille … tout remonte à la surface de manière erratique et saccadée, dans une ultime confession. Comme les pièces d’un puzzle disséminées aux quatre coins de sa mémoire, il convoque ses souvenirs et reconstitue le fil de sa vie, au moment de la quitter. Page après page, et au gré des événements passés se dessine le portrait de sa seconde fille, Asta. Et à travers Asta, c’est l’histoire de plusieurs générations qui est racontée. Rêves déçus, abandons, trahisons, éloignement …

La quatrième de couverture

«Reykjavik, au début des années 50. Sigvaldi et Helga décident de nommer leur deuxième fille Ásta, d’après une grande héroïne de la littérature islandaise. Un prénom signifiant – à une lettre près – amour en islandais qui ne peut que porter chance à leur fille… Des années plus tard, Sigvaldi tombe d’une échelle et se remémore toute son existence : il n’a pas été un père à la hauteur, et la vie d’Ásta n’a pas tenu cette promesse de bonheur.

Jón Kalman Stefánsson enjambe les époques et les pays pour nous raconter l’urgence autant que l’impossibilité d’aimer. À travers l’histoire de Sigvaldi et d’Helga puis, une génération plus tard, celle d’Ásta et de Jósef, il nous offre un superbe roman, lyrique et charnel, sur des sentiments plus grands que nous, et des vies qui s’enlisent malgré notre inlassable quête du bonheur. ».

Verdict

Asta est un livre aussi dur et sombre que les paysages rugueux qui défilent en toile de fond. Dur mais à l’écriture d’une beauté vertigineuse. Déprimant mais traversé par un incroyable élan de vie.

À l’heure où j’écris ces lignes, je n’ai toujours pas digéré Asta. Je ne sais toujours pas dire si j’ai aimé ou non cet imposant pavé. Il m’a parfois émue aux larmes, souvent donné le tournis par ces incessantes allées et venues dans le temps et l’espace, quelque fois agacée et m’a plongée dans une sourde mélancolie.

Rarement un livre n’avait fait naître en moi des sentiments si contradictoires. D’un côté, une réelle fascination pour l’écriture et pour certains passages d’une beauté presque insolente. De l’autre, un puissant sentiment de rejet face à cette

histoire, et à son ambiance lourde et sombre. Car Asta hypnotise le lecteur autant qu’il le malmène, le rudoie, l’égare …

Changements de rythme, de paysages, incessants flash-backs entrecoupés des lettres d’Astà, intervention de l’auteur dans le récit font de ce roman une œuvre très complète et complexe mais aussi totalement décousue et déroutante.

Pour ma part, pas de coup de cœur pour ce livre.

Et le style dans tout ça ?

Pas de coup de coeur pour Asta. En revanche, un cœur dont le rythme s’est parfois emballé devant la fulgurance de certaines phrases et la beauté de nombreux passages.

Si Asta ne resta pas un souvenir de lecture impérissable, la poésie de la plume de Jón Kalman Stefánsson, elle, m’a beaucoup marquée.

Mes citations ou passages préférés

« La lecture ouvre temps d’espace à l’intérieur des gens » (p.52).

« Ce roman était comme une tumeur au cerveau, s’il ne pouvait pas s’y consacrer entièrement, il finirait par devenir fou, c’était donc une question de vie ou de mort que de s’en débarrasser. De l’écrire pour le faire sortir de sa tête. Écrire, c’est lutter contre la mort » (p.87).

« En revanche, mon père, écrit le poète, « n’était hélas pas la montagne impassible de mon enfance. Il ressemblait plutôt au climat islandais capricieux, certes intéressant, qui ne manque ni de pittoresque ni de relief, mais qui est difficile à vivre pour ceux forcés de l’endurer au quotidien » » (p.94).

« Toutes ces choses que nous omettons de dire, que nous taisons, que nous cachons, que nous refusons de reconnaître. C’est là que résident toutes nos peurs. C’est aussi là que demeurent nos espoirs déçus ou ce que nous n’avons pas eu le courage de conquérir. Ce monde, tu l’appelles poésie, et tu le prends pour de la pure invention. Mais que tu le veuilles ou non, cette maudite poésie est parfois la seule chose qui soit capable de cerner l’existence telle qu’elle est vraiment » (p.153).

« Les mots sont-ils assez puissant pour ressusciter la joie qui s’enfuit, créer un sens nouveau quand tout s’est affadi ? Non, il faut réessayer en redoublant d’efforts. Mais à l’ouest, c’est la quiétude absolue » (p.173).

« Ce n’est pas toujours facile de dire les choses importantes dans sa langue maternelle, une langue dont on connaît chaque nuance chaque meuble, chaque objet, chaque touffe d’herbe, chaque tonalité. Il est parfois presque insurmontable d’évoquer les choses les plus intimes, celles qui reposent au fond du cœur, voilà pourquoi il est délicieux de connaître une langue étrangère. De préférence très lointaine, éventuellement venue d’une autre galaxie… » (p.248)

« Ils voient le ciel bleu sombre par la fenêtre de la cuisine. Nous sommes en août. La nuit revient peu à peu après son exil, ramenant toujours plus d’étoiles, depuis le fond de l’univers ».

« La pénombre transforme tout. Elle atténue les contours du monde. L’imposante montagne qui surplombe la ferme, hérissée de ceintures rocheuses menaçantes, entaillée de vertigineux ravins noirs, s’est parée d’une expression douce et rêveuse » (p.322).

« Faut-il donc que les racines de notre existence soient si peu profondes pour qu’un instant ait le pouvoir de tout transformer ? Un poème, une nuit, une mélodie » (p.346).

« En effet, elle a un peu plus de vingt ans. L’âge où l’air qui vous entoure est censé vibrer d’impatience, d’énergie, d’optimisme, de possibles. Pourtant, elle a intensément désiré mourir à deux reprises, voulu quitter la vie. Partir ailleurs. Partir. Ne perdez pas de vue que même si l’adverbe ailleurs est parfois proprement sublime, le verbe partir ouvre un espace immense. Par exemple, il peut signifier : l’envie de soleil, un nouveau commencement, une sortie de secours, un effondrement » (p.376).

« Tes yeux qui jadis m’éclairaient se sont changés en trou noir– l’espace qui sépare l’amour de la haine est à peu près le même que celui entre vie et trépas. À la fois infini et infime » (p.471).

« Au contraire, les vérités du cœur ne font pas toujours bon ménage avec celles du monde. C’est cela qui rend la vie incompréhensible. C’est notre douleur. Notre tragédie. La force qui fait notre lumière » (p.483).

*****